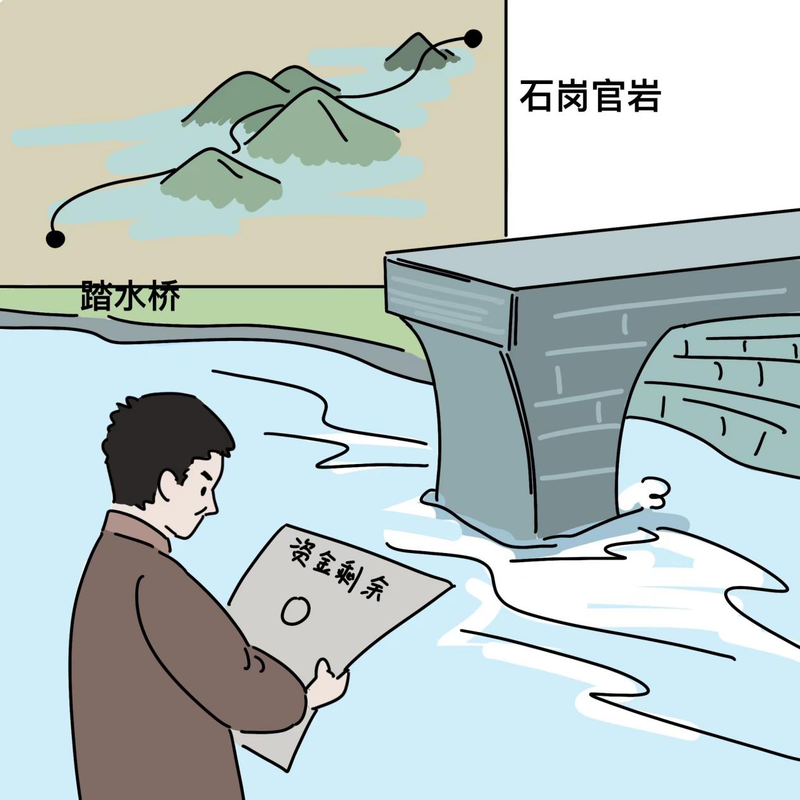

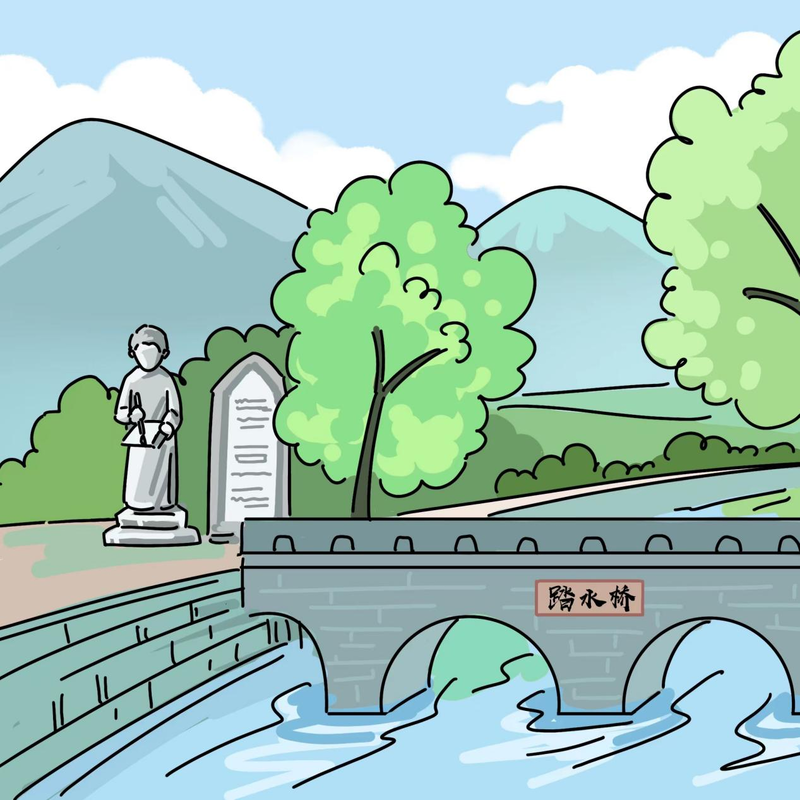

踏水桥,位于泸县城北小学旁,建于1916年,条石砌筑,四墩五拱,桥长63米,宽8米,高10米。

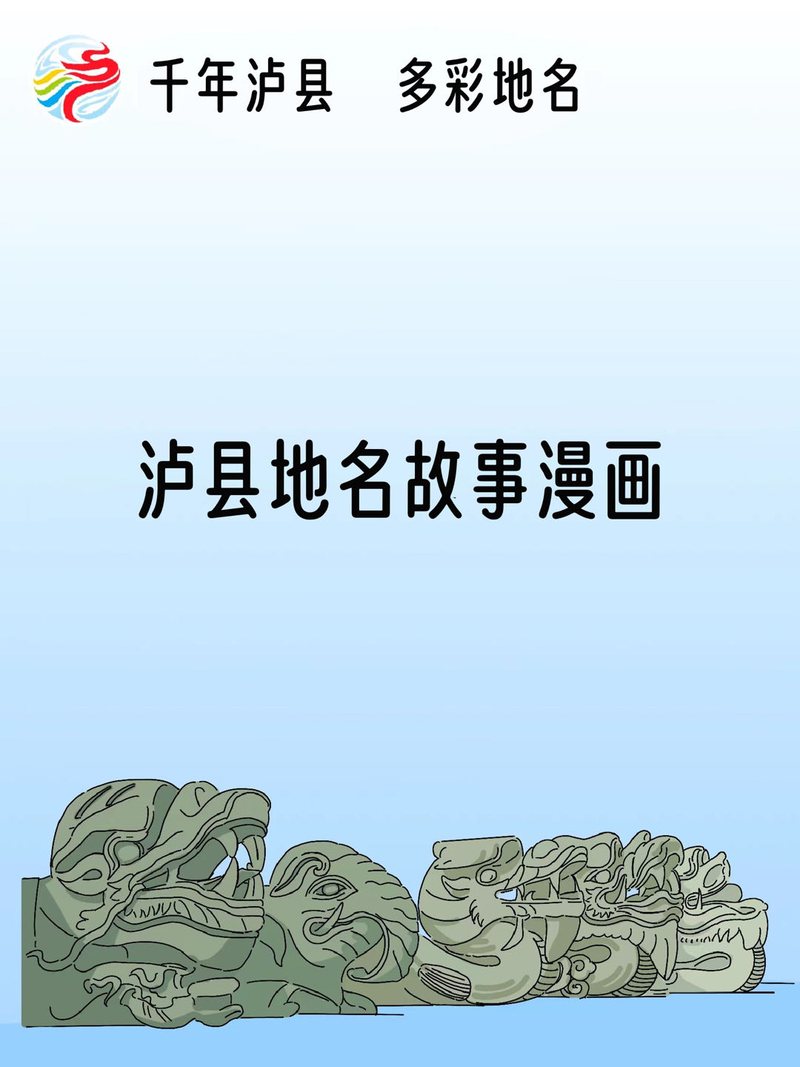

1916年前的踏水桥是石板平桥,同九曲河在泸县境内的其他石板平桥一样低矮,水位稍有上升,桥面则会被淹没,过往行人需踩水过河,因而得名“踏水桥”。

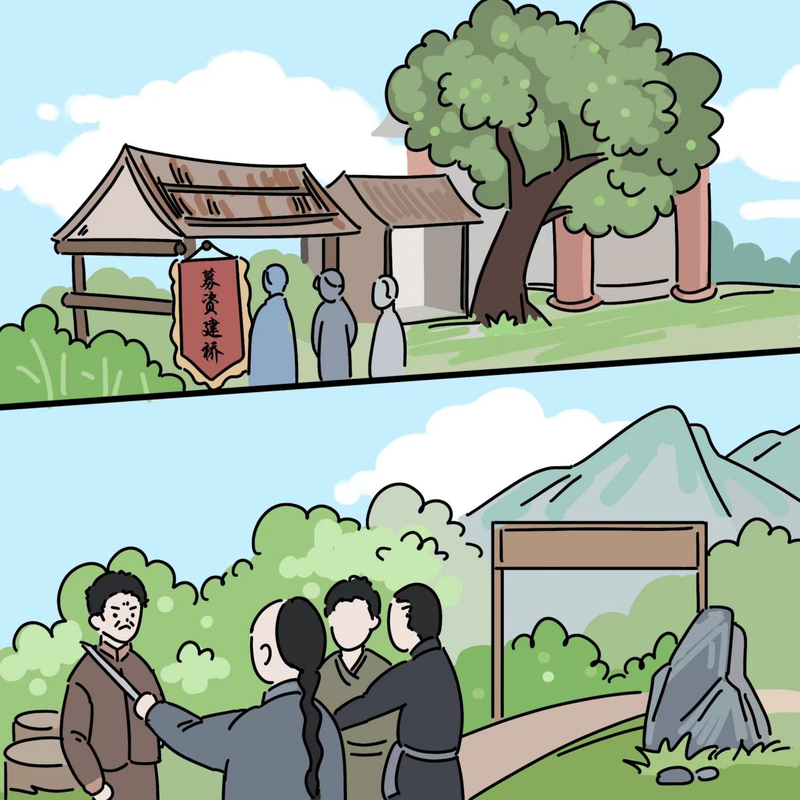

时至清末,来往人多。居住在泸县喻寺镇的乡贤温子雍之独子从踏水桥踩水过河,不幸溺水身亡,温子雍至现场痛哭之后,对天盟誓:要改建踏水桥,让后人在此过河,再无溺水之灾。

温子雍很快卖尽田亩家产,携妻迁至踏水桥头,搭建临时窝棚,依照惠济桥的样式开始了他的建桥工程。

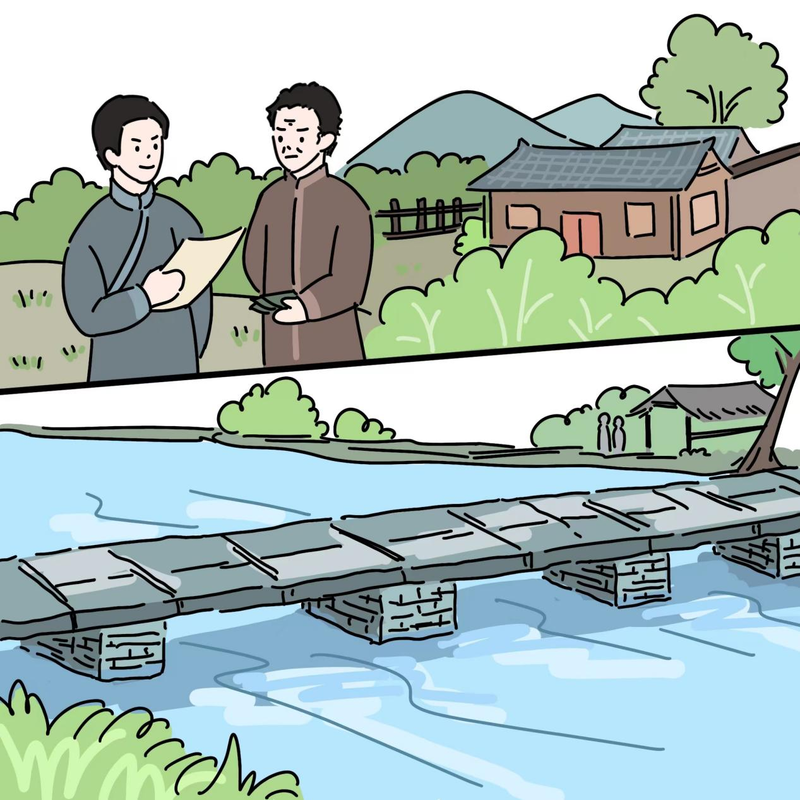

那时候,凡建石桥,都是就地取材,可踏水桥近处无石可取,只有在两三公里外的石岗官岩采石,运距太长,建桥费用倍增,又遇桥北基础特深,温子雍之资只够建一个桥墩,工程暂停,民间留下歇后语:温子雍修大桥——有一等(墩)。温子雍个人裸资修建“蜀道”上的大桥,只修了一个墩的故事,迅速传遍云贵川三省,特别是隆、泸两个城市及沿途民众。

于是乎,温子雍亲临各地,募资建桥,在泸州募得5挑银子(一挑为1000个大洋),因“起脚不干净”(走漏了消息)途经玉蟾关口,被桐子林下来的土匪抢劫一空。

温子雍冒险进入匪窝,跪拜匪首,说明情由,匪首感动,不但如数退还,还倒送了两挑银子给他修桥。民初泸县第一任县长刘介眉得知温子雍善举后也拨发了两挑银子。

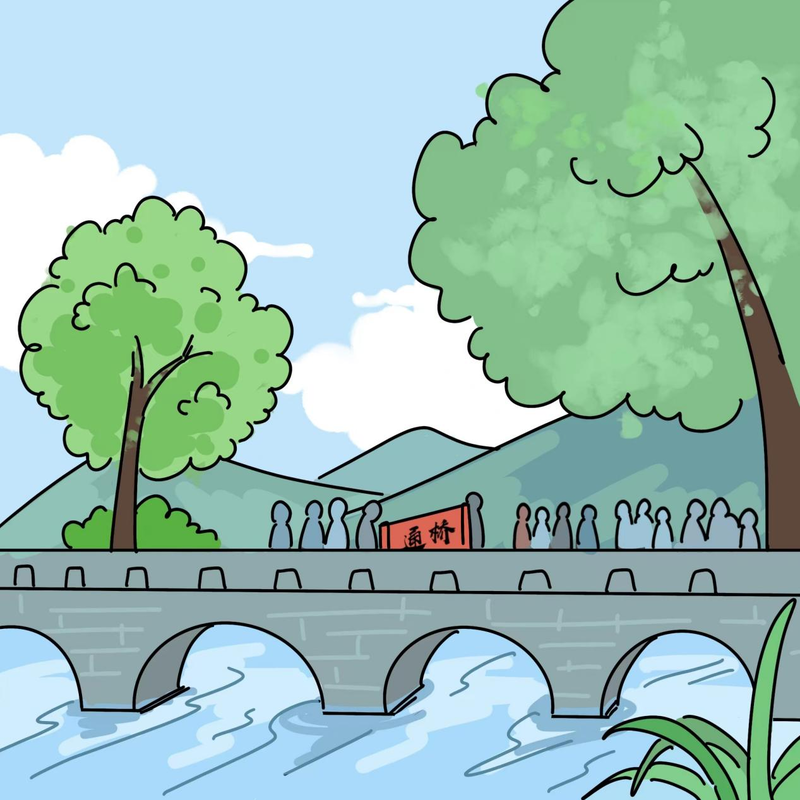

从清末至民国六年(1916年)历经10年时间,踏水桥终于建成。县长亲临祝贺并参加“踩桥”仪式,万人同庆。时有蔡锷将军之部下赵又新团长题联赞贺,联曰:“鞭石竟成功,祖龙不得专夸美;题桥原述志,司马于今有令名。”

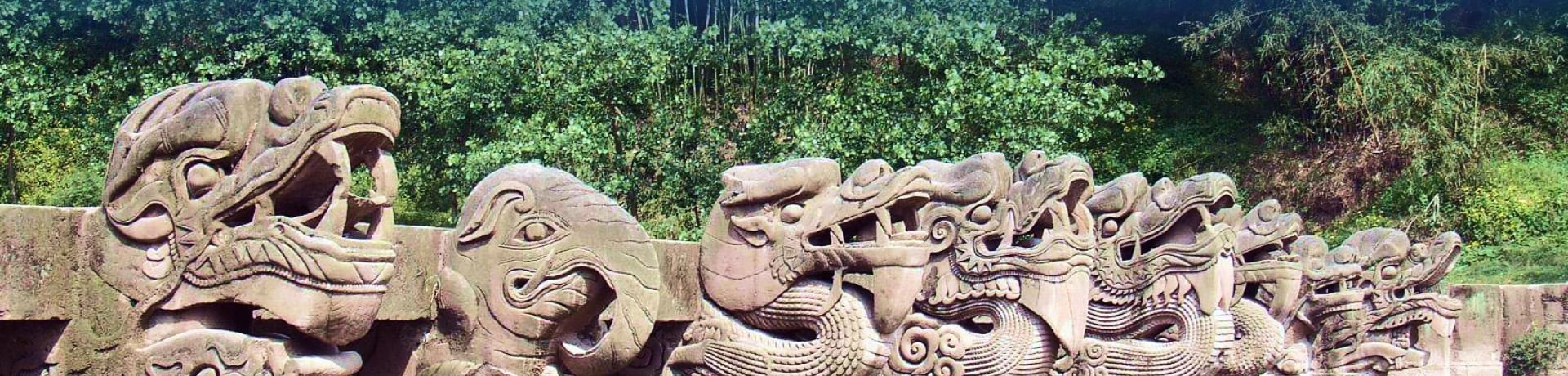

建桥石工掌墨师庞炳南,安岳县人氏,被温子雍行为感动,动员全体工匠,免费为捐资人和温子雍刻建了5块高达七尺的功德碑,将捐资人细数刻上,还为温子雍雕刻了右手提笔左手握功德簿的雕像。当地百姓为温子雍建了“温公祠”,雕像供于祠内。“文革”初期,因牌坊上雕刻有“四下河南”“精忠报国”的故事内容而被认为是“封资修”,牌坊被毁,连功德碑也被砸烂,温公雕像被族人在下雨的夜晚偷回鱼咀屋基,现存于温小雅家里,当作菩萨供奉。温公祠先用于321道班工人住地,后改作乡办酒厂,再后来被拆除,桥栏杆两头还刻有四个卧式狮子,于1962年被特大洪水冲去。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册