扎染是中国民间传统的织物染色技艺,属于非物质文化遗产。自“双减”工作开展以来,牛滩镇牛滩小学就将扎染艺术融入到课后服务特色课程当中,全面提升学生的综合素质。

每周二、周四放学后,在牛滩小学开展的特色课后服务课程中,美术老师余思思都会带领孩子们学习制作手工扎染。

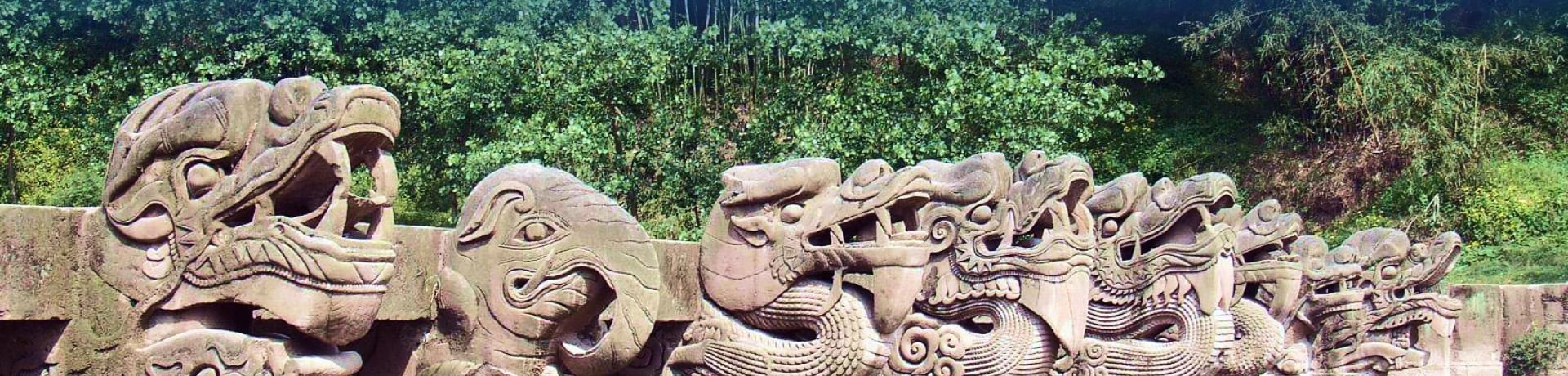

“泸县是龙文化之乡、龙桥之乡,现在我们来欣赏一下雨坛彩龙的视频。”余思思用精彩的视频激发孩子们学习的强烈愿望,“今天,我们就学习以龙文化为元素的扎染。”

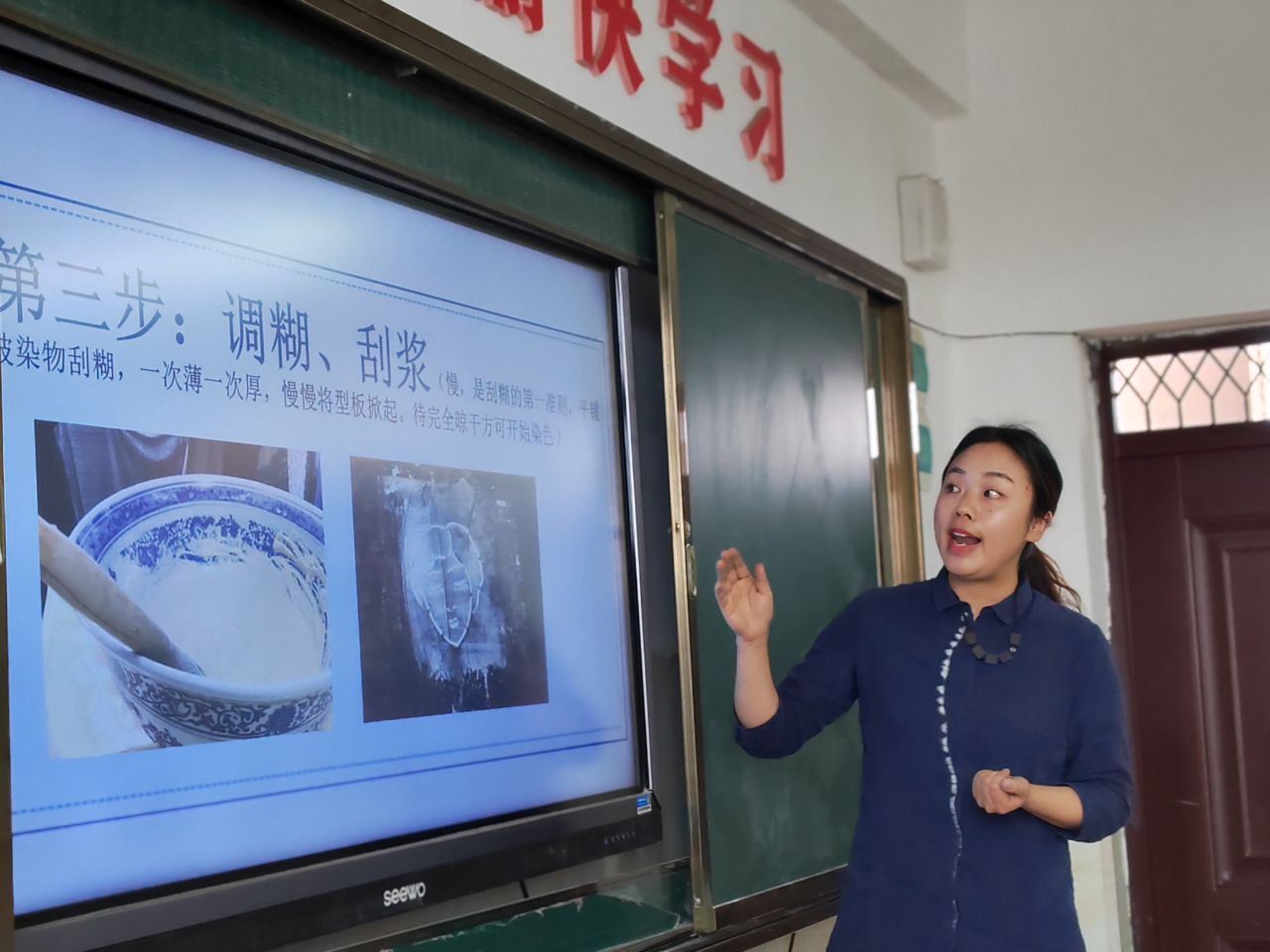

“今天的扎染分为五个步骤,第一步是绘图、刻板,第二步是刷桐油,第三步是调糊、刮糊,第四步是制缸、染色;第五步是除糊。为了节约时间,我们分成五个组来完成。”余思思说。

同学们在老师的指导下,围绕“龙文化”为主题开始动手制作。

一组的同学在勾画好的“龙”形图案上进行刻板,二组的同学刷上防腐桐油用于定模,三组的同学用调制好的黄豆糊在布上印出形状,四组的同学经过刮糊后放入天然染料里静置三分钟,五组的同学最后晾干除糊,青白二色勾勒出的一件“龙”形状扎染品就制作完成了。

“我是从六年级上册开始学习扎染的,我很喜欢扎染,这个是我前几天用型染做成的一件艺术品。学习扎染的过程中,我感受到了中国文化的博大精深,扎染不仅可以弘扬中国文化,还丰富了我的课后生活。”牛滩小学学生钟明芯展示着自己的作品。

“我们学校这一课程的开设培养了学生的合作能力、创新能力、动手能力,同时也增强了孩子们对中国传统文化的认识和了解,促进了他们的全面发展。”余思思说,“非遗的魅力在于其显示出的浓郁民间艺术风格,每一幅(件)扎染都是一件杰出的艺术品,都是扎染作者艺术思想的珍品。”

“我的爷爷就是开柒坊的,名为余氏扎染。我从小便受到家庭的熏陶。”余思思说,一块块普通的白布,在爷爷的手中化作一件件扎染艺术品,图案纹样多变,色泽简洁质朴,让她感受到这种独特工艺的无穷趣味。

据余思思介绍,余氏扎染是泸县非遗项目,采用天然植物、矿物提炼颜色,通过对染色物进行捆扎浸色的印染技艺。扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料,主要染料来自寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液,尤其是板蓝根。以前用来染布的板蓝根,属多年生草本,开粉色小花,每年三四月间收割下来,先将之泡出水,注到木制的大染缸里,掺一些石灰或工业碱,就可以用来染布。

“扎染是以蓝白二色为主调所构成的宁静平和世界,即用青白二色的对比来营造出古朴的意蕴,且青白二色的结合往往给人以青花瓷般的淡雅之感。”余思思介绍说。

扎染分为扎花和浸染两个环节。扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点;浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。

“余氏扎染制作技艺既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物;又可以染出表现具象图案的复杂构图及多种绚丽色彩的精美工艺品,稚拙古朴,新颖别致。”余思思介绍说,在继承爷爷技艺的基础上,她们的扎染产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。

作为一名美术老师,余思思有着深厚了扎染情结。国家“双减”政策落地以来,泸县牛滩小学围绕“学生高品质成长”这一中心任务,高度重视并做细做实小学生课后服务工作,让课后服务走向课程化、特色化,激发校园新活力。余思思提出扎染进课堂,得到了学校领导的重视、孩子们的追捧、家长们的赞誉、社会的认可。其扎染作品先后参加了泸州市全民阅读日活动、重庆市荣昌区万灵镇和泸县牛滩镇开展的川渝整合交流活动。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册