位于四川盆地南部的泸县,古称江阳,从西汉武帝建元6年时(公元前135年)设县治起,至今已有2100多年历史。泸县是全国文物大县,拥有泸县龙脑桥、泸县宋墓等全国重点文物保护单位共6个53处。不过,我们今天还是先来聊聊当地的美食。

弥陀风雪糕

弥陀风雪糕的生产已有50多年的历史。它是在民间制作玉兰片工艺基础上不断改进发展而成的。它以优质糯米,新鲜猪板油和上等白砂糖为原料制成。特点是,形同冰雪凝聚,洁白晶莹,风味独特,入口香甜而化渣,油而不腻。

玄滩粉蒸泥鳅

玄滩粉蒸泥鳅起源于明朝中后期,相传湖广填四川引入而来。该菜系底蕴深厚,色、香、味、形俱佳,已逐渐形成包括“素三蒸”、“荤三蒸”、荤素混蒸、“八蒸”技法及各种调料在内的完善的蒸菜技术体系,在川菜中占一席之地。

太伏火腿

说起火腿,一般人立马就会想起云南、金华,其实,在泸州民间也有腌制火腿的习俗。这其中,尤以泸县云锦、太伏、兆雅一带最为出彩,几百年来,火腿的腌制技艺一代代传承下来,形成了一方美味——太伏火腿。

太伏火腿选用当地青饲料和粮食饲养的瘦肉型商品猪,取其新鲜后腿,以白酒、精盐、白糖及多种香料,精心配制。具有皮色黄亮、瘦肉鲜明似火、肥肉依稀透明、咸度适中、肉质细嫩的特点。食用时可根据个人口味咸淡用温水洗涤,或用淘米水浸泡2-6小时去掉过多盐份,可蒸食,可煮食,还可配以蔬菜制作不同风味的菜肴。

猪儿粑

猪儿粑主要在贵州遵义、四川泸州、宜宾、自贡、内江,云南昭通的盐津、水富一带比较流行。猪儿粑分无馅、咸馅、甜馅三种。

无馅猪儿粑以贵州遵义地区为代表,制作工序与其他地方一致,但食用方式以回风炉烙熟或加菜油炸熟蘸白糖或者黄豆面食用(赤水河沿岸城市则有所不同);咸馅以鲜猪肉、冬笋、香葱、味精、精盐等为原料,四川内江地区还有用腊肉、豆豉等食材作为原料;甜馅以白糖、化边油、桔红、桂花糖或玫瑰糖、芝麻等为原料。不过多以咸味为主,刚蒸熟的猪儿粑洁白而有光泽,仿佛是煮熟的小猪,故而得名。

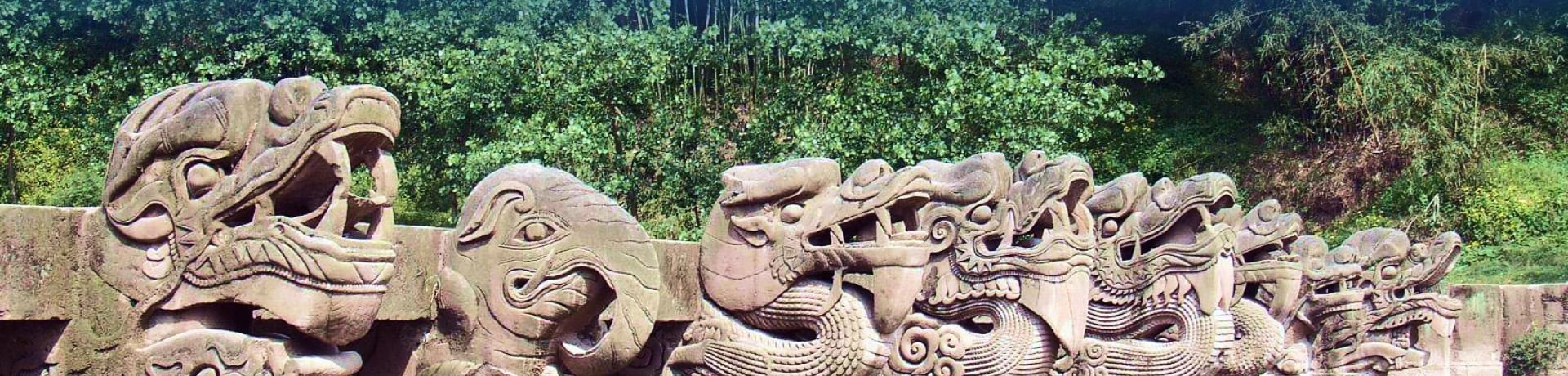

泸县的龙文化内容丰富,主要包括龙舞、龙桥、龙雕。汉代的汉棺上就有龙雕,后来有以国宝龙脑桥、顺对大桥等一批名桥为代表的140余座龙桥群体,有各种青龙雕刻为特色的国宝宋代石刻,还有国家级非物质文化遗产---雨坛彩龙。

雨坛彩龙以其悠久的历史和浪漫的龙舞表演艺术被誉为“东方活龙”。其表演重在一个“活”字,“人龙合一”。表演时舞者“动于中而形于外”,“心有性情,手衍神色”,“手随眼动,眼随心动”。在川剧打击乐的伴奏下,龙与“宝”交织缠绵,紧紧呼应,在龙舞中对龙的个性特征、生活情态进行生动的描摹。

在漫长的表演实践中,雨坛彩龙的传人们不断更新、丰富表演内容,形成了完整的表演套路和经典的动作造型,如:龙出洞、龙抢宝、龙背剑、龙砌塔、龙抱柱、黄龙滚、倒挂金钩、太子骑龙等。

除此以外,雨坛彩龙的龙头造型也十分独特,额高,嘴短,双目突出可动,下颌开合自如,形象既威武有神,又憨愚可亲。龙身用竹篾扎制成骨架,分组分节,可长可短。整个龙身用竹篾扎成圈,相互串联,套上龙衣后灵活多变。龙尾也区别于一般的火炬尾、蛇形尾,呈鲢鱼状,极富情趣。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册